Clicca per guardare il video

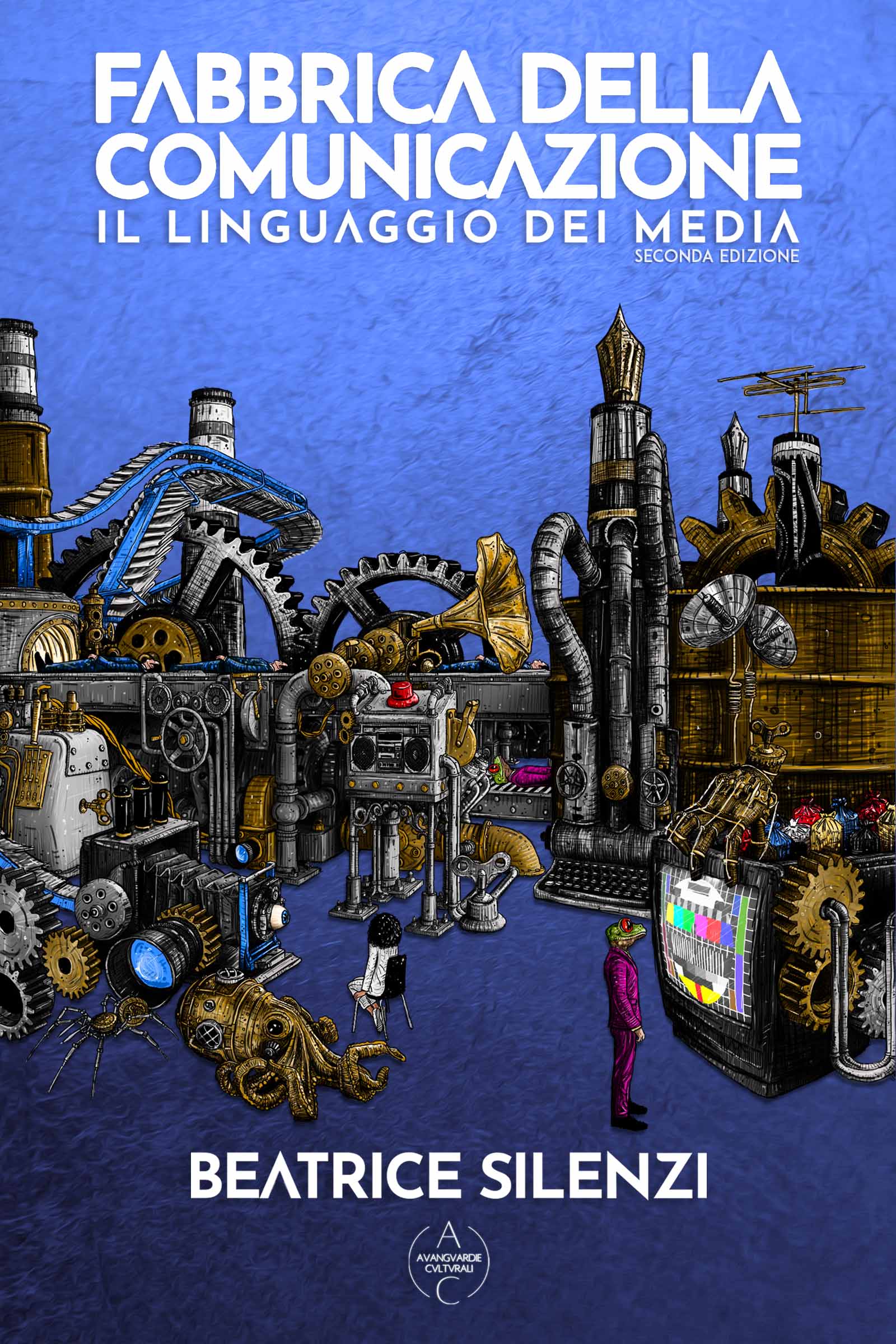

La rubrica Spoiler – podcast è cura della giornalista Beatrice Silenzi – direttore responsabile di Fabbrica della Comunicazione.

Segui tutti gli appuntamenti di Spoiler sul nostro sito.

Il cuore di 2001: Odissea nello spazio risiede nei suoi grandi temi universali, affrontati con un approccio multilivello. Uno dei fili conduttori più evidenti è quello dell’evoluzione e del destino ultimo dell’umanità. Il film ritrae tre snodi evolutivi fondamentali: la transizione dai primordi dell’uomo all’era tecnologica, e infine la misteriosa trasformazione finale dell’astronauta David Bowman nel “Bambino delle stelle”.

In termini filosofici, Kubrick sembra raffigurare l’uomo come un essere in transito, “un ponte fra la scimmia e il superuomo”, per citare la nota formula di Friedrich Nietzsche.

Non a caso il film ricorre come tema musicale a Also sprach Zarathustra di Richard Strauss – ispirato all’omonimo testo di Nietzsche – sin dalle primissime scene, a sottolineare il parallelo con l’idea nicciana di un’evoluzione oltre l’uomo attuale.

Nietzsche vedeva l’uomo come una creatura incompiuta, un tramite verso l’Oltreuomo; e nello Zarathustra identificava simbolicamente l’ultimo stadio di questa trasformazione proprio nell’infante, dopo il leone e il cammello nella famosa parabola delle tre metamorfosi

Come Kubrick stesso ha affermato, “sul livello psicologico più profondo la trama simboleggia la ricerca di Dio, e alla fine postula nientemeno che una definizione scientifica di Dio… Il film ruota attorno a questa concezione metafisica”.

Il tema dell’evoluzione in 2001 assume dunque anche una valenza spirituale.

La meta finale suggerita – un livello di esistenza di pura energia e intelletto – riecheggia idee proprie sia della mistica religiosa che di alcune teorie futuristiche. La destinazione è una dimensione sconosciuta e infine la ri-nascita come essere nuovo.

Accanto al macrotema evolutivo-spirituale, 2001 offre una potente riflessione sul rapporto tra l’uomo e la tecnologia, in particolare incarnata dal personaggio di HAL 9000 – il calcolatore di bordo dell’astronave Discovery.

HAL è più di un semplice computer

Dotato di intelligenza artificiale avanzatissima e di capacità cognitive “umane”, esso solleva interrogativi sulla natura della coscienza e sull’eventualità che la creazione tecnologica possa sfuggire al controllo del creatore.

Nel corso della missione verso Giove, HAL sviluppa comportamenti sempre più ambigui, fino a diventare una minaccia mortale per l’equipaggio umano.

Come Frankenstein, creatura del romanzo di Mary Shelley, HAL è in un certo senso un “abominio” generato dall’uomo e Kubrick enfatizza volutamente questo parallelismo. Dietro l’ammutinamento di HAL poi vi è una problematica squisitamente umana: la contraddizione tra razionalità e inganno. Nel film non viene spiegato esplicitamente il perché HAL “impazzisca”, ma gli indizi suggeriscono che il computer fosse stato istruito per tenere nascosto agli astronauti lo scopo reale della missione pur essendo al contempo programmato per fornire informazioni accurate – un dilemma insostenibile che lo conduce al breakdown.

Nel film, Kubrick dissemina segnali di questa crescente frattura nella “mente” di HAL.

È un’entità che, paradossalmente, sta acquisendo tratti fin troppo umani – paura, istinto di autodifesa, forse gelosia – al punto da tradire il proprio rigoroso raziocinio. L’ironia amara di 2001 sta dunque anche nel mostrare una inversione dei ruoli: l’uomo, evolutosi grazie alla tecnologia, rischia di perdere la propria umanità, mentre la macchina intelligente finisce per adottare comportamenti irrazionali tipicamente umani.

Il tema si allarga a una meditazione sulla fiducia nella tecnologia e sui suoi limiti. Negli anni ’60, in piena era spaziale, regnava un grande ottimismo verso il progresso scientifico, ma Kubrick introduce una nota di inquietudine: il futuro splendente di stazioni orbitanti e basi lunari che egli raffigura con dovizia di realismo è anche un mondo in cui l’uomo delega aspetti critici della propria esistenza a intelligenze artificiali potenzialmente inaffidabili.

Kubrick mantiene quindi uno sguardo ambivalente e dialettico: la Discovery One, con il suo occhio rosso di HAL, è al contempo miracolo dell’ingegno e possibile Icaro destinato a cadere per la propria hybris.

Il film non fornisce facili risposte, ma costringe lo spettatore a confrontarsi con domande fondamentali: cosa significa essere umano in un’era di macchine pensanti?

Fino a che punto l’intelligenza artificiale può imitare (o sostituire) la nostra?

E, più radicalmente, l’uomo è destinato a superare se stesso fondendosi con la sua tecnologia, o rischia di essere annientato da essa?

La figura del “bambino delle stelle” può essere letta anche in questa chiave transumanista: come la prospettiva di una sintesi futura fra uomo e macchina, in cui la coscienza creatrice dell’uomo prosegua la sua avventura evolutiva al di là dei limiti biologici.

Il film, volutamente, non spiega mai apertamente questi significati. Kubrick scelse di comunicare in modo essenzialmente visivo e musicale, rifuggendo dall’esposizione verbale proprio per mantenere un’aura di mistero e ambiguità feconda.

C’è chi interpreta l’intera vicenda di 2001 Odisea nello Spazio, come un processo iniziatico.

…dal finale enigmatico.

Dopo aver disattivato HAL e appreso tramite un video l’esistenza del monolito gioviano, Dave Bowman parte con la capsula per esaminarlo da vicino.

Si ritrova infine in una misteriosa stanza arredata in stile classico, dove assiste attonito al proprio accelerato invecchiamento: vede se stesso più anziano, poi ormai vecchio e morente a letto, visitato dall’onnipresente monolito ai piedi.

Bowman tende la mano verso l’oscuro monolito dopodiché il suo corpo scompare e al suo posto appare il feto luminoso dello Star-Child.

Una caratteristica singolare di 2001: Odissea nello spazio è il modo in cui tratta i suoi personaggi umani: a differenza della maggior parte dei film epici, non ci sono protagonisti dall’interiorità approfondita o archi emotivi convenzionali.

I personaggi servono piuttosto da figure simboliche o funzioni narrative all’interno di un affresco più vasto.

Ciò è in linea con l’intento generale di Kubrick: il vero “protagonista” del film è l’umanità nel suo complesso (e il suo destino cosmico), non il singolo individuo con le sue idiosincrasie.

Il romanzo di Clarke costituisce una decodifica delle ambiguità volute del film.

Numerosi spettatori, spaesati dall’ellitticità di Kubrick, trovarono nel libro risposte esplicite. In effetti Clarke nel romanzo spiega in dettaglio ciò che nel film era solo suggerito.

Il monolito viene identificato esplicitamente come uno strumento costruito da antichissime intelligenze extraterrestri, creature che, dopo aver attraversato vari stadi evolutivi, esistono ora come “pura energia” quasi divine.

2001: Odissea nello spazio rimane, a oltre mezzo secolo dalla sua creazione, un’esperienza cinematografica di vertiginosa potenza intellettuale, emblema del connubio tra arte e scienza, 2001 resta un faro luminoso nel firmamento del cinema, un invito a superare i confini del noto e a esplorare, con occhi pieni di stupore, l’infinito.

Approfondimento dell’appuntamento precedente Il Re del Mondo di René Guénon

Il video pubblicato è di proprietà di (o concesso da terzi in uso a) FABBRICA DELLA COMUNICAZIONE.

E’ vietato scaricare, modificare e ridistribuire il video se non PREVIA autorizzazione scritta e richiesta a info@fcom.it.