Clicca per guardare il video

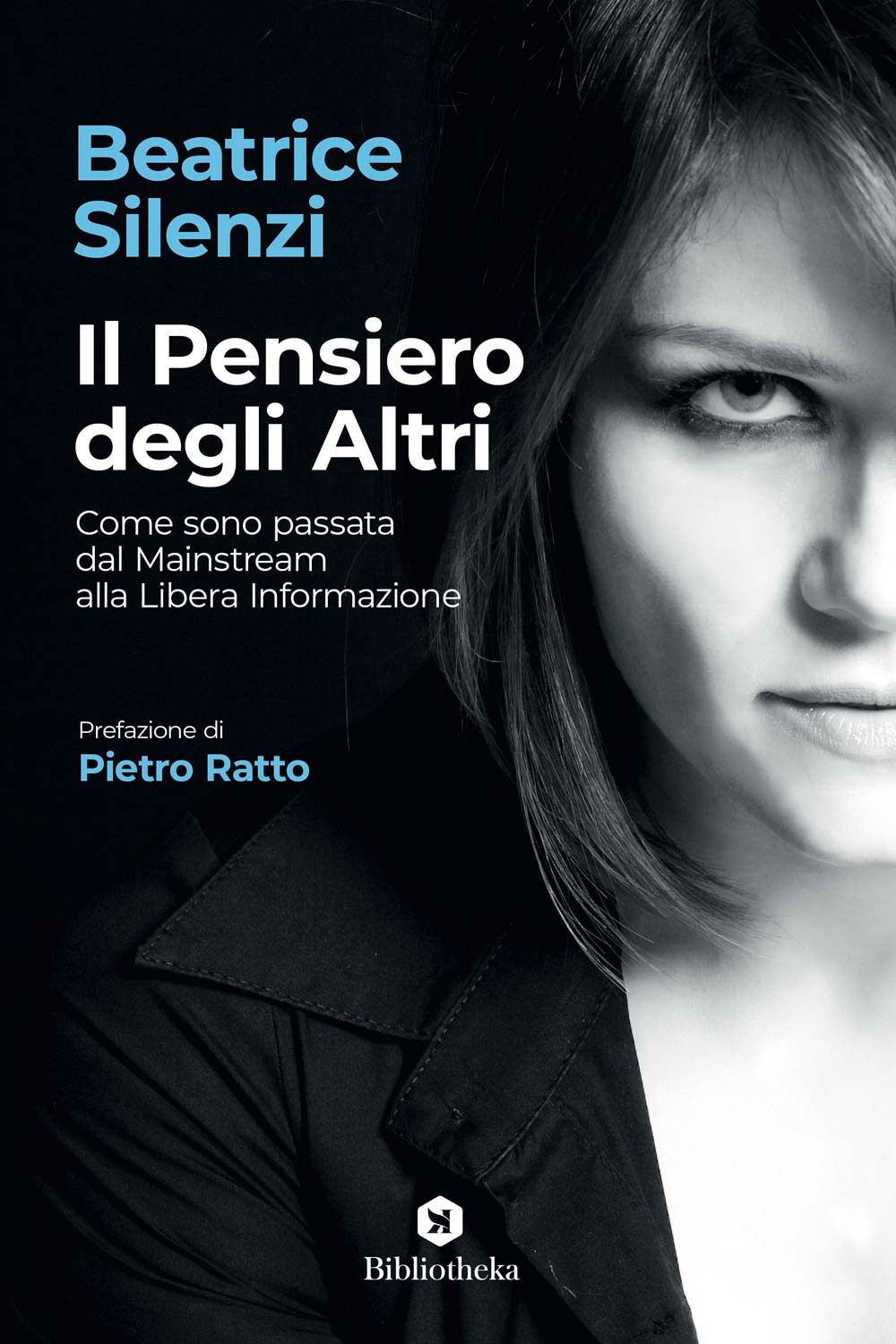

Su Fabbrica della Comunicazione la rubrica Libero Pensiero è cura di Beatrice Silenzi – giornalista e direttore responsabile, qui con Victor Nunzi.

Il Femminino Sacro nella Mitologia e nella Storia

La narrazione della storia delle religioni e della mitologia ha per lungo tempo seguito una prospettiva prevalentemente maschile, oscurando o marginalizzando l’importanza delle figure femminili nei racconti delle origini, nella cosmogonia, nel pantheon delle divinità e nei miti fondativi delle civiltà antiche.

Un’analisi più attenta delle fonti letterarie e archeologiche, soprattutto del Vicino Oriente antico, mette in luce una realtà ben diversa: l’universo femminile, incarnato nelle dee e nelle figure mitologiche femminili, rivestiva ruoli centrali e spesso determinanti.

La riscoperta e lo studio del femminino sacro non solo restituisce dignità a queste figure, ma permette anche di comprendere meglio l’evoluzione culturale e religiosa delle civiltà.

La mitologia mesopotamica e il ruolo creatore delle divinità femminili

Uno degli ambiti più ricchi di testimonianze sul ruolo primario delle dee si trova nella mitologia mesopotamica. I testi sumeri, accadici e successivamente babilonesi, offrono un ventaglio ampio e variegato di divinità femminili che non sono semplici ancelle o comparse nel dramma cosmico, ma protagoniste attive dei processi mitici più significativi, a partire dalla creazione dell’umanità.

Nel racconto della creazione, ad esempio, troviamo una delle figure più emblematiche: Ninmah, la “signora splendente”. Questa dea, associata al cielo, è la protagonista assoluta della fase mitica in cui viene plasmata l’umanità.

I testi ci raccontano che fu per volontà delle divinità femminili – in risposta alle sofferenze delle divinità maschili stanche del lavoro – che si decise di creare gli esseri umani. Ninmah interviene con sapienza e forza creativa, partecipando attivamente alla formazione dell’essere umano da un miscuglio di argilla e sangue divino. È lei che opera con la determinazione di una madre e con l’intelligenza di un’artista.

L’atto creativo, quindi, non è solo un gesto tecnico o un’espressione del potere maschile, ma un desiderio consapevole delle dee, un’espressione della loro compassione, del loro equilibrio e della loro capacità di generare.

Emerge in questa narrazione una figura femminile non subordinata, bensì autonoma e centrale nella genesi della civiltà.

Altra divinità di straordinaria rilevanza è Inanna, conosciuta nella tradizione accadico-babilonese come Ishtar. Dea dell’amore, della guerra, della fertilità e della distruzione, Inanna è l’emblema dell’ambivalenza del femminino sacro: dolce e terribile, madre e guerriera, pacificatrice e portatrice di conflitto.

Inanna compare in numerosi racconti mitologici. Uno dei più celebri è il suo disceso negli inferi, dove affronta la sorella Ereshkigal e vive un’esperienza di morte e rinascita.

Questo mito ha una forte connotazione iniziatica e simbolica, dove la dea attraversa tutte le fasi dell’annientamento dell’ego per poi rinascere con nuova consapevolezza.

Ma Inanna è anche una figura politica e culturale. Nei poemi e nelle iscrizioni reali, viene spesso associata al potere dei sovrani.

I re sumeri rivendicavano il proprio mandato divino proprio grazie al favore di Inanna, la quale poteva elevare al trono così come deporre i governanti.

Nella celebre Epopea di Gilgamesh, Ishtar è al centro di un episodio che mostra la sua forza e la sua vendicatività: rifiutata dall’eroe, scatena contro di lui il Toro Celeste, rivelando la sua natura passionale ma anche terribilmente pericolosa.

Le divinità femminili non sono patrimonio esclusivo del Vicino Oriente. Le tracce del culto della Dea Madre sono state rinvenute in moltissime aree del Mediterraneo, comprese numerose località italiane.

Le celebri statuette votive, con forme accentuate e simbolicamente cariche (fianchi larghi, seni abbondanti, assenza di volto), rappresentano archetipi universali di fertilità, abbondanza, protezione e ciclicità.

Queste raffigurazioni si ricollegano a un tempo primordiale in cui il culto della femminilità era centrale, probabilmente anche a causa della connessione tra il ciclo biologico e il ciclo naturale delle stagioni.

In tempi di pace e stabilità, queste divinità venivano onorate come garanti della prosperità e della continuità del gruppo umano. Quando invece prevaleva la guerra o l’invasione, i culti mutavano, si trasformavano, oppure venivano soppiantati da religioni più aggressive e patriarcali.

L’invasione dei Martu e la sostituzione del pantheon

Un punto di svolta fondamentale si colloca intorno al 1900 a.C., con l’arrivo nella Mesopotamia di popolazioni indoeuropee conosciute come Martu o Amorrei. Portatori di una religione centrata su una divinità maschile, Marduk, questi popoli conquistarono le città sumere e imposero una nuova teogonia.

Il risultato fu un **ridimensionamento o una soppressione del ruolo delle divinità femminili**.

Un esempio emblematico di questa trasformazione si riscontra nel passaggio della competenza sulla scrittura: in origine, nel pantheon sumero, la scrittura era sotto il controllo di una dea, ma con l’avvento della tradizione babilonese il compito venne assegnato a Nabu, figlio di Marduk. Si assiste quindi a una maschilizzazione del sacro, che avrà ripercussioni profonde anche sulle religioni successive.

Nella mitologia greca, pur fortemente influenzata dalle tradizioni del Vicino Oriente, le dee mantengono un ruolo significativo. Atena, dea della sapienza e della guerra strategica, nata dalla testa di Zeus, è una figura centrale della religione ellenica. Non è un caso che le venga dedicata Atene, una delle più grandi città-stato dell’antichità, simbolo di civiltà e pensiero.

Nel contesto romano, pur con l’adozione massiccia del pantheon greco, resistono culti autoctoni legati alla terra, alla fertilità, ai cicli della natura. Cerere, Vesta, Tellus sono divinità connesse al mondo agricolo, espressioni di una spiritualità più antica e intimamente legata alla terra.

Il sincretismo religioso del mondo romano permette l’integrazione anche di culti stranieri. In particolare, il culto egiziano di Iside, dea madre e protettrice, si diffonde ampiamente fino a divenire uno dei più popolari del tardo Impero. La figura di Iside anticipa in molti aspetti la Madonna cristiana, rappresentando un ponte simbolico tra il mondo pagano e quello cristiano.

Il Cristianesimo e la Madre di Dio

Il passaggio dalla religiosità pagana al cristianesimo non rappresenta una rottura netta quanto piuttosto una trasformazione. Il femminino sacro sebbene subordinato alla figura di Dio Padre, continua a sopravvivere attraverso la figura di Maria, madre di Gesù. Il culto mariano assorbe molti tratti delle antiche dee: la maternità divina, la purezza, la capacità di intercessione, la protezione dei deboli e dei poveri.

La diffusione del cristianesimo nelle Americhe durante la colonizzazione fu facilitata proprio dalla presenza, in molte culture precolombiane, di divinità femminili centrali.

Il culto di Pachamama tra gli Inca, ad esempio, rappresentava la Madre Terra e offriva un’immagine compatibile con la Madonna. Questo facilitò un’evangelizzazione sincretica, in cui le popolazioni indigene riconoscevano nel culto cristiano elementi familiari.

Negli ultimi decenni, gli studi storici, archeologici e antropologici hanno dato nuovo impulso alla riscoperta del femminile nella storia e nella religione. Lungi dall’essere un’“invenzione” moderna, il culto delle dee e la centralità del femminile sono realtà documentate e strutturanti per molte delle più antiche civiltà del mondo.

Tuttavia, è importante evitare sia la rimozione storica sia l’esaltazione ideologica del ruolo delle donne o delle divinità femminili. La questione non è creare una contrapposizione con il maschile, ma riconoscere l’equilibrio originario, il dualismo fecondo che caratterizza non solo il sacro, ma l’intera organizzazione sociale e simbolica dell’umanità.

Oggi, in una società sempre più consapevole della necessità di recuperare dimensioni escluse o marginalizzate, il recupero del femminino sacro rappresenta una chiave di lettura fondamentale non solo per comprendere il passato, ma anche per ripensare il presente e costruire un futuro più inclusivo, armonico e rispettoso delle molteplici forme del divino e dell’umano.

Il video pubblicato è di proprietà di (o concesso da terzi in uso a) FABBRICA DELLA COMUNICAZIONE.

E’ vietato scaricare, modificare e ridistribuire il video se non PREVIA autorizzazione scritta e richiesta a info@fcom.it.